「おい、邪魔だって言ってんだろ! ベタベタすんな!」

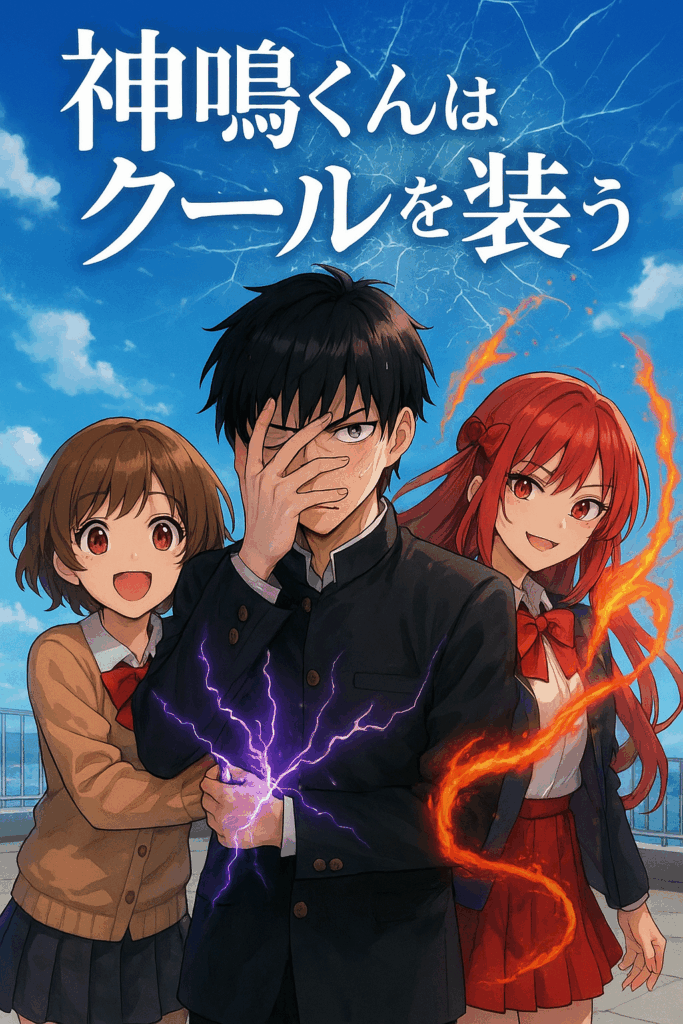

俺、神鳴(かみなり) 響(ひびき)は、いつものように隣に立つ幼馴染に、精一杯の不機嫌をぶつけた。

「え~? 別にいいじゃん、響! ほら、今日の給食、カレーパン出るんだって! 残しちゃダメだよ、響はすぐ野菜残すんだから!」

星宮(ほしみや) 葵(あおい)は、まるで俺の悪態など聞こえていないかのように、俺の腕に自分のリュックをちょこんと当ててくる。その余計なお世話と、距離の近さが、今日の朝もまた鬱陶しい。

「うるせぇ。俺の勝手だろ」

そう、つっけんどんに返す。中学二年生、14歳。クールな俺を演出するには、こんな時こそぶっきらぼうに振る舞うべきだ。だけど、心臓がやけにうるさいのは、隣にいる体温のせいだ。本当は、葵の世話焼きが嬉しくて仕方ない。このベタベタした感じが、嫌じゃないどころか、むしろ…。そんなことは、絶対に顔に出さない。俺は、周りから一歩引いた、冷静沈着な男、というキャラで通しているのだ。多感な中身を、必死にクールな装甲で隠しながら、今日も学校への道を歩く。

その日の放課後、俺は一人、近所の野原を通りかかっていた。いつもなら葵が横でピーチクパーチク騒いでいる時間だが、今日はたまたま委員会で遅くなったため、久しぶりの単独行動だ。

ふと、草むらの中に、鮮やかな水色の物体が落ちているのを見つけた。ファンシーショップにありそうな、丸っこいキャラクターのぬいぐるみだ。

「なんだ、これ」

俺は足先で、そのぬいぐるみを軽くつついた。

その瞬間、水色の物体が「痛いよ!」と甲高い声で叫び、プイッと顔を上げた。それは、紛れもなく生き物だった。

「お、お前…!」

俺が驚いて一歩下がると、ぬいぐるみはピョコピョコと飛び跳ね、俺の膝の高さまで来た。

「やっと見つけたー! 僕の名前はピカリス! 君が僕のパートナーだよ!」

「は、パートナー?」

俺は平静を装おうと、無表情を貼り付ける。内心では、選ばれた民(エリート)のような高揚感が胸を突き上げていた。まるで、非日常の扉が開いた音を聞いたようだ。

「詳しく、説明しろ」

クールな声で促すと、ピカリスは得意げに胸を張った。

「実はね、僕らは妖精の王様を決めるための大会『フェアリー・クライシス』の参加者なんだ! 僕は、君みたいな人間(パートナー)に特別な能力を授けて、他のパートナー同士を戦わせる。最後に勝ち残った人間が、僕らと一緒に次の王様を決めるんだ!」

「能力…」

俺は、クールなふりをしながらも、前のめりになって質問した。

「その能力とやらは、一体どんなものだ?」

その時、背後から突然、チャラチャラとした陽気な声が割り込んできた。

「おや、新しい参加者かな?」

振り返ると、そこに立っていたのは、20代前半に見える、細身で長髪、いかにもミュージシャンといった風貌の男だった。黒のスキニーに、だらしないシャツを着ている。

「レッツダンス!」

男は、ニヤリと笑い、手のひらをこちらに向けてきた。反射的に、俺はその腕を払いのけた。

「触んな、うぜぇ」

男は、腕を払われたにもかかわらず、その笑みを深めた。

「勝負成立だな」

その直後、まるで殴られたような強い衝撃が、俺の腹部に走った。

ドォン!

見ると、さっきまで男が腕を向けていた空間から、透明な水の塊が飛んできていたのだ。男の目的は、俺ではなく、ピカリスだったらしい。水の塊は、俺をかすめて、ピカリスに直撃しようとしていた。

「うわぁ!やばいよ響!」

「ちっ!」

考えるより早く、俺はピカリスを抱きかかえ、その場から全力で逃げ出した。

全力で野原を突っ切りながら、ピカリスは震える声で状況を説明した。

「レッツダンスって言われて、相手と手を合わせたり、お互いが合意したりすると、戦いが始まるの! あの人、別の能力者だよ! 僕は、妖精が倒されちゃうと大会失格になっちゃうんだ!」

「逃げても、いつかは捕まるだろ。戦うしかないんだな」

俺は、冷静に状況を判断した。このまま逃げ続けても、状況は変わらない。

「そうだよ! さっきのレッツダンスって、君が腕を払ったから、拒否の合意として戦いが始まっちゃったんだ!」

「逃げてる途中で、戦いが始まっただと…?」

「そうだよ! でも安心して! この野原は、実際の場所をコピーした、戦い用の異空間(バトル・フィールド)になっているんだ! 僕と君、それからあの能力者以外はいない! どんなに周りを壊しても、誰も傷つかないから、好きに戦っていいんだ!」

その説明を聞き、俺の口元はわずかに緩んだ。内心では、「最高かよ…!」と叫びたい気分だったが、もちろんクールな表情を保つ。

「で、俺に授けられた能力とやらは、何だ?」

「えっとね、君の能力は雷(いかずち)だよ!」

雷。俺の名字、神鳴(かみなり)にぴったりの能力。やはり、俺は選ばれた男だ。

「発動には、技の名前が必要なんだ。かっこいい名前、決めてね!」

「技の名前、だと?」

俺は適当に考えたふりをしながら、心の中で、小学生の時から妄想で決めていた、とっておきの名を口にした。

「…魔雷光(まらいこう)だ」

俺たちが逃げ込んだ先の、茂みに隠れていたところへ、例のミュージシャンの男が追いかけてきた。

「見つけたぜ、子猫ちゃん。さっさと妖精を渡してもらうぞ」

男が踏み込んできたその瞬間、俺は茂みから飛び出し、腕を突き出した。

「魔雷光(まらいこう)!」

叫びと同時に、俺の腕から、まるで本物の稲妻のような、紫色の雷撃が弾け飛んだ。

しかし、男はたじろいだものの、すぐにニヤリと笑った。雷撃は男に当たったが、男の全身には水でできた薄い膜のようなバリアが張られており、男は無傷のようだ。

「へぇ、雷か。いいね、なかなか派手な能力だ」

男は状況を見て、さらに笑みを深くした。

「だったら、こいつで終わりだ! コールレイン!」

男がそう叫ぶと、バトル・フィールドの空に、急に厚い雲が現れ、ザーッと激しい雨が降り出した。

「なんだ…? ただの雨か?」

俺が意識を集中するが、ただ雨が降っているだけだ。

男は確信したように、勝ち誇って笑い出した。

「これでチェックメイトだ、坊主! お前の技は雷だと見た。このびしょ濡れで、また雷を打ってみろ。感電するのは、お前自身だ!」

男の判断は、もっともらしかった。濡れた体で雷を扱えば、確かに自分自身にもダメージがくるはずだ。

しかし、俺は動じない。

「やれやれ…。お前の浅知恵には、付き合ってられない」

俺はわざとらしく溜息をつき、再び腕を突き出した。

「魔雷光(まらいこう)!」

再びの電撃が、男に向かって飛ぶ。

バチィッ!

男のバリアは吹き飛ばされ、男は地面に叩きつけられた。だが、俺は無傷だ。

「ぐっ…な、なんで…!?」

男が驚愕する中、俺は淡々と言い放った。

「小学生でも知っているだろ。水が高いところから低いところに流れるように、電撃は発電場所から流れ戻ることはない。俺が能力の発動源である以上、電気は俺から相手へ流れる一方だ。お前の言うような感電は、この能力ではありえない」

男は、自分の誤算に顔を歪ませたが、すぐに立ち上がり、再度水のバリアを張り直した。

「くそ…! またバリアを張ればいい! お前の雷じゃ、これを貫通することはできないだろ!」

男は、バリアを貫通できなかったことを思い出し、安堵の表情を見せた。

だが、俺は静かに首を横に振った。

「残念ながら、これで準備は整った。チェックメイトだ」

俺は、一歩踏み出し、冷たい声で続けた。

「確かに、バリアを貫通はできない。だが、さっきの攻撃で、俺はお前の周りの水を電気分解した。今、お前のバリアの内側、そして足元には、酸素と水素が高濃度で充満している」

男の顔から、血の気が引いていくのがわかった。

「そこに、熱源が発生すると、どうなる?」

そして、俺はとどめの一撃を放った。

「魔雷光(まらいこう)!」

今度の雷撃は、男自身ではなく、男の足元の水たまりめがけて放たれた。

雷撃が水たまりに当たり、その火花が高濃度の水素と酸素の混合気体に引火した。凄まじい爆発音と共に、水と土が舞い上がり、男は黒焦げの躯となって吹き飛ばされた。

俺は、崩れ落ちる男の躯を、クールな表情で見下ろした。

(よっしゃああああ! 大勝利!!)

内心では、雄たけびを上げ、ガッツポーズを何十回も繰り返していた。俺のクールな装甲の下で、中学生の魂は、初めての異能バトルに興奮しきっていた。

ピカリスは、俺の肩で「すごいよ、響!」と喜んでいる。

「ふん、まあ、こんなものだろ」

俺は、誰にともなくそう呟き、何食わぬ顔でピカリスを抱きしめ直した。まだ戦いは始まったばかりだ。