二度目のバトルから一ヶ月が過ぎた。

不良の三年生は、奇声を上げてゴミ捨て場に突っ込んだ後、数日学校を休んだだけで、今は大人しく学校生活を送っている。彼の能力は消え、ピカリスのリュックには、もう一つ灰色の妖精が加わった。

敵が現れない平和な日々。響は内心で安堵しながらも、常に警戒を怠らなかった。

(いつ、どこで、次の能力者が現れるか分からねぇ…)

俺は、すれ違う生徒、街行く大人、そして最も身近な星宮 葵に対してさえ、微かな疑心暗鬼を抱きながら日常を送った。葵が急に腕を組んでくると、「レッツダンス」の誘いかと身構える始末だ。もちろん、それをクールな装いで隠す。

「響~、早く行かないと、クラスの出し物見れないよ!」

「うるせぇ。どうせつまらねぇだろ」

今日は文化祭だ。クラスの出し物である喫茶店をさぼり、一人で屋上を目指していた響を、葵が追ってきた。

そして、文化祭の最後を飾るイベント、フォークダンスの時間になった。

(フォークダンス…! 女の子と触れ合える、数少ない時間…!)

クールな俺は「めんどくさい」「つまらない」という空気を出しながらも、心の中ではドキドキが止まらない。女子と手を取り合うなど、普段の日常では絶対にありえないイベントだ。

つまらなそうな表情を貼り付け、他の男子生徒に紛れて輪の中に入る。手が触れるたびに心臓が跳ね上がり、顔が熱くなるのを、必死にクールな表情で抑制した。

そして、パートナーが変わるタイミングで、俺の前に一人の女子生徒が立った。

その女子生徒は、俺たちよりも一つ下の、一年生のようだった。大きな瞳で俺を見上げ、屈託のない笑顔を向けてくる。

「次、よろしくお願いします!」

そして、その指が俺の手に触れた瞬間――女子生徒は、普通のフォークダンスの作法を無視し、いきなり指を絡ませる『恋人つなぎ』でがっちりと俺の手を掴んだ。

あまりにも突然で、俺のクールな装いは一瞬で崩壊しそうになった。心臓は爆音で鳴り響き、全身の血が頭に上るのを感じる。

(な、なんだこの距離!? さすがにドキドキマックスだ…!)

女子生徒は、俺の硬直した顔を見つめ、満面の笑みを浮かべた。そして、耳元に顔を近づけ、ごく小さな声で呟いた。

「…レッツダンス」

その言葉に、俺のパニック状態の頭は一気に冷静な戦闘モードへと切り替わった。

淡い期待は打ち砕かれ、戦闘に頭を切り替える

内心はパニックだが、顔には「全てお見通しだ」という強がりを張り付ける。動揺を悟られぬよう、俺は先に名乗りを上げた。

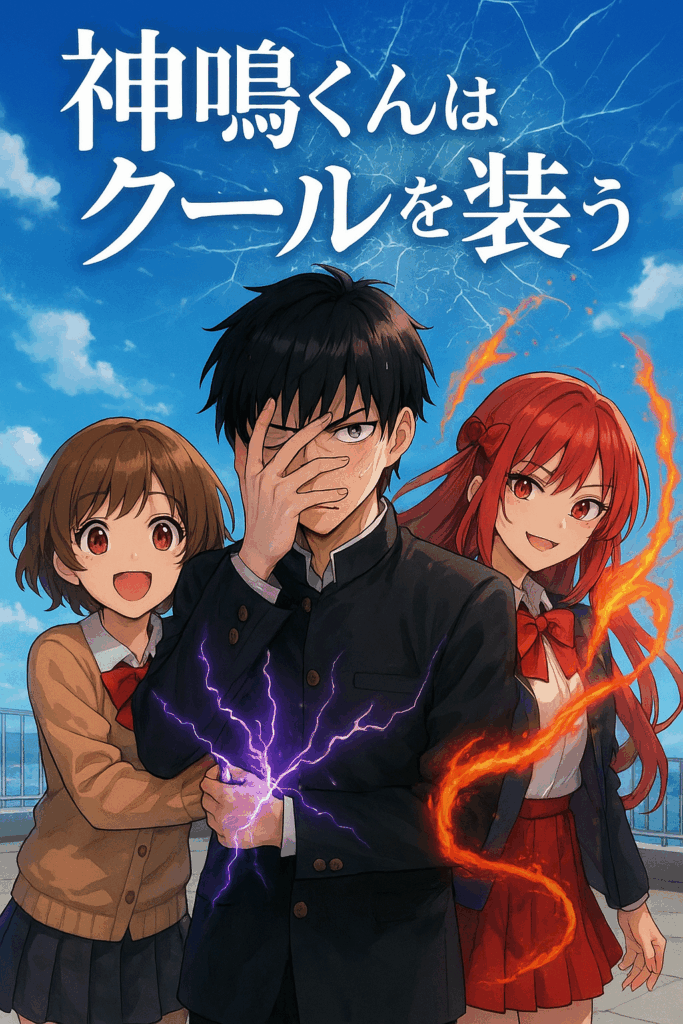

「俺は神鳴 響。能力は雷、『ライトニングボルケーノ』だ」

女子生徒は、俺の名乗りを聞くと、面白そうに笑った。

「え、なんですかそれ! 中二病みたい! クスクス」

女子生徒は、俺の二つ名を小馬鹿にするように言い放った。だが、すぐに引き締まった顔で、少しお高くとまったように言い放つ。

「でもせっかくだから私も教えてあげますよ。私は炎を操る『スカーレットデザイア』。一緒に、熱いダンスを踊りましょ」

やはり、結局同じ穴のムジナ、大層な名前を考えるタイプの能力者だ。

女子生徒は、バトル・フィールドへの転送が完了したのを確認すると、高らかに叫んだ。

「イリュージョン!」

女子生徒の周囲から、赤い炎が螺旋を描いて舞い上がり、体育館の中に熱気が満ちた。炎の幻影がいくつも生み出され、視界を遮る。しかし、炎自体に大したダメージはなかった。

(炎をまき散らしても、大した威力じゃない…チャンスだ!)

響は、幻影に惑わされず、突っ立っているであろう女子生徒に向かって、昨日開発したばかりの必殺技を放とうとした。

「魔雷光(まらいこう)!」

しかし、雷撃は空を切り、手ごたえは全くない。その次の瞬間、響の背中に強い電撃の刺激が走った。

「ぐっ…!」

響は慌てて飛びのいた。背中には、何かが突き刺さったような痛みが残っている。

女子生徒は、高らかに勝利を確信したように叫んだ。

「もう術中にはまってしまっているわ! 何もわからずにあなたは倒れる!」

訳が分からず、響は一旦逃げ惑うことを選択した。能力の正体が不明な相手とは戦えない。文化祭が開催されている学校全体がバトル・フィールドと化しており、校内での追っかけっこが始まった。

階段を駆け上がり、響は「まさか女子トイレには入ってこないだろう」という中学生的な思考で、女子トイレへと逃げ込んだ。

息をひそめていると、リュックの中でピカリスが声を上げた。

「響、今だ! 逃げ回ってる間に、君の脳と僕の演算回路が繋がって、第二の必殺技のイメージができたよ! 今、君の頭の中に流れ込んでいるはず!」

言われた通り、響の頭の中に、電磁波を応用した新たな能力のイメージが流れ込んでくる。それは、敵の神経に直接作用するような、強力な幻覚操作の技だった。

響は、少し息を乱しながらも、静かに口元を吊り上げた。

「…わかった。第二の必殺技の名前は…『魔眼(マガン)』だ」

響は、再び女子生徒の前に現れるべく、体育館へと戻った。女子生徒は、響を見つけると余裕の笑みを浮かべた。

「馬鹿ね! また戻ってきたの!? だったら、今度こそ終わりよ!」

「イリュージョン!」

再び炎の幻覚が響を取り囲む。陽炎のように揺れる幻影に、響は一瞬惑わされかけた。

(炎の幻覚…そして背中の痛み…!)

響は、背中に走った刺激の正体を、一瞬で悟った。

(あの「イリュージョン」は、炎の幻覚で注意を引きつけている間に、裏口から物理的に回ってきて、スタンガンで背中を刺すための陽動技だ!)

女子生徒は、響が体育館に入ったのを見届けた後、裏口から回り込み、忍び足で響の背後へと近づいていた。今度こそ、とどめを刺そうと、手に握ったスタンガンを響の背中に突き立てる。

しかし、その手ごたえは空を切った。

「何…!?」

女子生徒が驚愕する中、響は振り返り、女子生徒の瞳を見つめた。

「これが魔眼の力だ」

響の瞳が、一瞬、雷光を帯びたように見えた。魔眼は、相手の視神経に強力な電磁波を送りつけ、幻覚を見せる技。女子生徒の目に映っていたのは、響がまだ幻覚に惑わされて突っ立っている姿だった。

「ひっ…!」

響は、女子生徒が驚きに固まった一瞬の隙を逃さない。

「くたばれ!」

響が魔眼で操作したのは、女子生徒の足元の地面だ。女子生徒の視覚に、地面が突如として大きくえぐれる幻覚を見せた。

「きゃっ!」

幻覚に驚いた女子生徒は、思わず足をもつれさせ、転倒した。手からスタンガンが離れ、体育館の床に転がる。

響は、仰向けに倒れ、恐怖で目をつぶった女子生徒の上に、静かに立ち尽くした。

「…とどめを刺せ」

女子生徒は、目を閉じたまま、震える声で呟いた。

その言葉を聞き、響は無言で腕を降ろした。

「…女の子に、手は出せないぜ」

響は、あくまでクールに、そう吐き捨てた。

能力者同士の戦闘は、どちらか一方が戦闘不能になるか、あるいは両者の戦闘意思が消失した場合に終了する。

女子生徒が目を開けると、体育館の風景は、文化祭のざわめきと共に、現実のものへと戻っていた。校庭の賑やかな騒音が耳に入り、自分が許されたことを理解した。

響は、倒れている女子生徒に目もくれず、静かにその場を去った。能力を二つも公開してしまった恐怖が、背中を冷たく突き刺す。

響の遠ざかる背中を、女子生徒は呆然と見つめた。自分を倒し、とどめを刺すこともできたのに、それをしなかった。その強さと、その裏にある優しさに、女子生徒の胸は高鳴る。

(…かっこいい…)

彼女は、自分が、たった今敗北した相手に恋に落ちたことを知った。

翌日の通学路。

いつものように、神鳴くんはクールを装って、隣にいる星宮 葵の世話焼きを鬱陶しがっていた。

「おい、べたべたすんなって…」

「もう! 響ったら、ほんとすぐ怒るんだから!」

その時、二人の目の前に、一人の女子生徒が飛び出してきた。昨日、響に敗北した一年生だ。

女子生徒は、迷いなく葵を押しのけ、響に抱き着いた。

「響先輩! 昨日からずっと、先輩のこと考えてました! 私と付き合ってください!」

突然の行動に、葵は「えっ!?」と固まり、響は一瞬、顔を真っ赤にしてフリーズした。

「や、やれやれだぜ…!」

心の中で、小躍りしながらも、響は精一杯クールな声を出す。

「…離せ。鬱陶しい」

女子生徒の熱烈なアプローチに、響の「クールな装い」は、また一層強化されていくのだった。