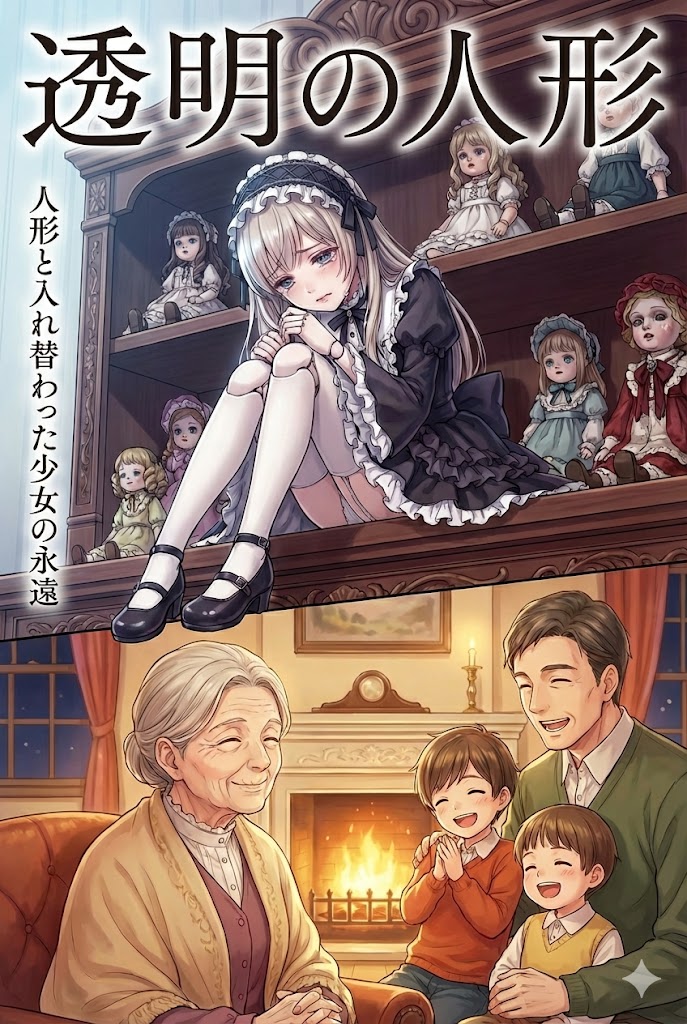

その人形は、夕暮れの公園の植え込みの陰、泥にまみれて転がっていた。

透き通るような白い肌、精巧なレースのドレス、そして夕日を受けて鈍く光る金色の巻き髪。それは明らかに高価な、西洋風のビスクドールだった。しかし、その瞳はガラス玉特有の冷たさを放ち、薄汚れた頬には誰かが踏みつけたような跡があった。

もしも、それを見つけたのが分別のある年齢の子供であったなら、決して拾い上げたりはしなかっただろう。「気味が悪い」「呪われているかもしれない」。そんな本能的な忌避感が働いたはずだ。

けれど、ミナはまだ五歳だった。 善悪の区別も、美醜の境界も、そして「捨てられたもの」に宿るかもしれない因縁も、彼女にはまだ分からなかった。ただ、泥の中でそこだけが光って見えたのだ。

「きれい……」

ミナは小さな手で、その冷たく重たい人形を抱き上げた。泥が彼女のワンピースに付着したが、気にも止めなかった。

「ただいま」

玄関のドアを開けても、返事はなかった。リビングの方からテレビの音が聞こえる。ミナは人形を胸に抱いたまま、リビングを覗き込んだ。

ソファには父親が座ってスマートフォンを操作し、母親はキッチンで誰かと電話をしている。 ミナの両親は、決してミナを虐待しているわけではなかった。食事も与えるし、服も買い与える。ただ、彼らの人生における優先順位の中で、「娘」という存在は著しく低い位置にあった。彼らは自分たちの仕事や趣味、そして世間体の方に遥かに強い興味を持っていたのだ。

「ママ、見て。お人形ひろったの」

ミナが背中に声をかけると、母親は電話を耳に当てたまま、煩わしそうに振り返った。視線はミナの顔ではなく、泥で汚れた人形に向けられる。

「あらそう。……汚いから、ちゃんと洗面所で洗ってきなさいね。カーペットを汚さないでよ」

それだけだった。 どこで拾ったのか、誰のものか、そんなことはどうでもよかった。ミナが静かにしていれば、それでよかったのだ。

ミナは洗面所で、人形の顔を丁寧に拭った。泥が落ちると、人形は驚くほど美しかった。青いガラスの瞳が、鏡越しにミナを見つめ返しているように見えた。

「あなたのなまえは、エリスよ」

ミナはそう名付けた。絵本で読んだお姫様の名前だ。 その夜から、ミナとエリスの生活が始まった。

食事の時も、お風呂の時も、眠る時も、ミナはエリスを片時も離さなかった。両親は相変わらずミナに無関心だったが、ミナにとってそれはもう、寂しいことではなくなっていた。

「パパとママはね、いそがしいの。でも大丈夫、ミナにはエリスがいるから」

ベッドの中で、ミナはエリスに語りかける。 人形は何も答えない。ただ、その整いすぎた顔で微笑んでいるように見えるだけだ。しかし、ミナにはエリスの声が聞こえている気がした。

『そうね、ミナ。あの人たちはあなたのことなんて見ていない。私だけが、あなたを見ているわ』

季節が変わり、冬が近づいてきたある日のこと。 ミナは以前よりも口数が減り、どこか大人びた表情を見せるようになっていた。幼稚園の先生が「最近、ミナちゃんが壁に向かってずっと一人で話している」と連絡帳に書いても、両親は「想像力が豊かな子だ」と読み流すだけだった。

夕食の席、相変わらず会話のない食卓で、ミナは自分の椅子にエリスを座らせ、自分はその隣に立ったまま食事をしていた。

「ミナ、行儀が悪いぞ。座りなさい」

父親が初めて不機嫌そうに口を開いた。視界の端に入る人形の無機質な視線に、ふと悪寒を感じたからかもしれない。 しかし、ミナは座らなかった。

「だめよパパ。ここはエリスの席だもの」 「人形遊びもいい加減にしなさい。捨ててしまうぞ」

父親が手を伸ばし、エリスを掴もうとした瞬間だった。 ミナが、五歳児とは思えないほどの冷徹な目で父親を睨みつけた。その瞳は、まるでガラス玉のように感情がなく、どこかエリスの瞳と似ていた。

「さわらないで」

低く、静かな声。 父親は思わず手を引っ込めた。その時、微かだが、人形の口元が歪んで笑ったように見えた気がしたからだ。

それ以来、両親はミナに干渉することをさらに避けるようになった。あの子には何かが憑いている、そんな漠然とした恐怖が、無関心という名の壁をさらに厚くした。

ミナはもう泣かなかった。寂しさも感じなかった。 彼女の心は、冷たくて美しい人形によって完全に満たされていたからだ。

「ずっと一緒よ、エリス」

少女は人形を抱きしめる。 人形もまた、目には見えない腕で少女を抱きしめ返している。 親の愛を知らずに育った少女は、人ではないものからの愛を受け入れ、二度と戻れない世界へと静かに足を踏み入れていた。

広い家の中で、少女と人形の、二人きりの幸せな生活は、これからも続いていく。

ミナはランドセルを背負い、小学校に通うようになった。その背中にはいつも、教科書よりも重たい「エリス」の感触があった。

本来であれば、学校への玩具の持ち込みは校則で厳しく禁じられている。入学当初、若い担任教師はミナから人形を取り上げようとしたことがあった。しかし、その時のミナの反応は、教師を戦慄させるに十分だった。 泣き叫ぶわけでも、暴れるわけでもない。ただ、呼吸を止め、酸素が欠乏して顔色が土気色になってもなお、人形を掴んだ指を万力のように硬直させて離さなかったのだ。

「……授業の邪魔をしないなら、特別だぞ」

教師は恐怖と、そして何より「面倒事」を避けるために折れた。 ミナの両親に連絡しても、「学校でそちらが指導してください」と投げやりに返されるだけ。結局、ミナの机の端に、常に金髪の人形が座っているという異様な光景は、教室の「日常」として定着してしまった。

低学年のうちは、まだ良かった。 「ミナちゃんのお人形、かわいいね」「触らせて」 無邪気なクラスメイトたちは、物珍しさからミナを取り囲むこともあった。ミナは決して他人にエリスを触らせなかったが、それはあくまで「お気に入りのおもちゃを独占したい子供」として映っていた。

しかし、四年生、五年生と学年が上がるにつれ、周囲の空気は一変した。 周りの少女たちがアイドルの話や恋の話に花を咲かせ、グループを作り始める中で、高学年になっても人形に話しかけ続けるミナの姿は、もはや「幼稚」を通り越して「不気味」なものとして認識され始めた。

「ねえ、あの子まだやってるよ」 「こっち見んな、目が合うと呪われるぞ」

ヒソヒソという陰口は、ミナの耳にも届いていた。だが、それはミナにとって、窓の外の雨音と同じ環境音に過ぎなかった。

ある日の体育の時間。 ドッジボールのチーム分けで、ミナは最後まで余っていた。誰も彼女をチームに入れたがらなかったのだ。 先生が無理やりミナをチームに入れようとした時、クラスの男子のリーダー格が、面白半分にミナが抱えている人形を指差した。

「お前さ、いい加減それ捨てろよ。気持ちわりーんだよ!」

男子が手を伸ばし、エリスの金髪を掴もうとした。 その瞬間、周囲の空気が凍りついた。

ミナが、男子の手首を掴んでいた。 小学生の女子とは思えない、骨がきしむほどの強い力で。

「……エリスが、臭いって」

ミナは無表情のまま、男子を見上げて呟いた。

「汚い手で触らないで。エリスが、あなたのこと臭いって言ってる」

その声はあまりに冷淡で、そしてどこか楽しげだった。 男子は「う、うわぁっ!」と悲鳴を上げて手を振りほどき、後ずさりした。ミナの背後に、人形ではない「何か」の気配を感じ取ったかのように。

それ以来、ミナに対するいじめや干渉はピタリと止んだ。 それは平和の訪れではなく、完全なる「排除」だった。ミナはクラスの中で、そこにいるけれど存在しないもの、あるいは触れてはいけない腫れ物として扱われるようになった。

授業中も、休み時間も、給食の時間も。 ミナはずっとエリスと会話をしていた。先生が黒板に向かっている間、ミナは教科書の隅に小さく文字を書き、それをエリスに見せて微笑む。

ミナの世界には、もう両親も、先生も、友達も必要なかった。 身体が大きくなり、知恵がつき、社会との接点が増えれば増えるほど、ミナとエリスの周りには、誰にも見えない分厚い硝子の壁が築かれていった。

「人間たちは愚かね、エリス」

下校時の夕暮れ道、誰もいない通学路でミナは呟く。 ランドセルからはみ出したエリスの顔が、夕日を浴びて妖しく輝いた。

「ええ、そうね。ミナ。早くお家に帰りましょう。あそこだけが、私たちの王国なのだから」

ミナの口を通して語られるエリスの言葉。それはもう、ミナ自身の思考なのか、人形の意志なのか、誰にも――ミナ自身にさえ区別がつかなくなっていた。

こうして少女は、社会の中にいながらにして、社会から完全に切り離された存在へと成長していった。

中学校という場所は、小学校以上に「社会」の縮図だった。制服という画一的なルール、カーストのような集団形成、そして空気を読むという暗黙の了解。少女にとって、そのすべてが理解不能なノイズであり、彼女はより一層、自身の内側へと沈潜していった。社会との距離は、もう埋めようのない深い溝となっていた。

しかし、家庭という最後の砦においてさえ、その孤立は深刻に捉えられることはなかった。 「あの子は昔から、自分の世界を持っているから」 「無理に合わせる必要はないわ。それが彼女の個性なのだから」

両親は彼女の沈黙を「思慮深さ」や「芸術的な気質」として好意的に、あるいは都合よく解釈した。彼らにとって、娘が学校で誰とも言葉を交わさず、休み時間を図書室の隅や教室の窓際で彫像のように過ごしている事実は、矯正すべき問題ではなく、尊重すべき「スタイル」だったのだ。その放任は、優しさの皮を被った無関心に他ならなかったが、少女はそのことに対して怒りも寂しさも感じてはいなかった。ただ、世界がそういうものであると受け入れていた。

問題は、彼女が成長と共に手に入れてしまった「美しさ」だった。

思春期の入り口に立った彼女は、本人の意思とは無関係に、あまりにも目を引く容姿へと変貌し始めていた。透き通るような白い肌、感情を読み取らせない深く暗い瞳、整いすぎた目鼻立ち。それは、教室の無機質な蛍光灯の下でさえ、異質な光を放っていた。

「美しい」ということは、思春期の男子たちにとって、無視できない引力となる。彼女の周りには、目に見えない磁場が発生し、男子たちのリアクションは残酷なほど様々に分かれた。

ある者は、彼女を「聖域」として扱った。 彼らは遠巻きに彼女を眺め、その美しさを神聖化することで自分たちの日常から切り離した。「高嶺の花」というレッテルを貼り、彼女が言葉を発しないことを神秘性として崇めた。彼女が教科書をめくる指先の動き一つひとつが、彼らの密かな視線の的となった。

ある者は、その沈黙を「挑戦」と受け取った。 自信過剰な男子生徒や、クラスの中心人物たちは、彼女の無関心な壁を壊そうと試みた。わざと大きな声で話しかけたり、ちょっかいを出したりして、彼女から何らかの反応――たとえそれが拒絶であっても――を引き出そうとした。しかし、彼女の瞳は彼らを映してはいても、見てはいなかった。その暖簾に腕押しのような反応のなさは、彼らのプライドを傷つけ、やがて「あいつは調子に乗っている」「気取っている」という陰口へと変わっていった。

そして、最も歪んだ反応を示す者たちもいた。 彼女の無防備な孤立につけこみ、その美しさを暴力的な視線で消費しようとする者たちだ。すれ違いざまの卑猥な囁きや、粘着質な視線。

称賛、苛立ち、欲望。 少女を取り巻く空気は、思春期特有の熱と湿気を帯びて渦巻いていた。けれど、少女自身はその喧騒の真ん中にいながら、まるで真空の中にいるかのように静かだった。彼女にとって、自分の美しさは単なる「外側の殻」に過ぎず、周囲がなぜその殻にこれほど執着するのか、その理由が理解できなかったからだ。

硝子細工のように美しい少女は、周囲の視線に晒されながらも、誰の手も届かない場所で、ただ一人、呼吸を続けていた。

その男子生徒は、カーストの上位にいるわけでも、特別な才能があるわけでもなかった。しかし、彼が抱いた感情の質量だけは、校内の誰よりも重く、そして熱かった。

彼は少女に恋をした。それは淡い憧れや、性的な好奇心といった生温かいものではなく、信仰に近い激情だった。

「君が世界で一番美しい。君が喋らなくても、笑わなくても、僕は君のそばにいたい」

彼は周囲の嘲笑も、友人たちの制止も、すべてを無視した。 休み時間のたびに彼女の机の前に立ち、反応のない彼女に向かって語りかけ続けた。彼女に向けられる悪意ある視線があれば、自らが盾となって遮った。クラスでの立ち位置、男子グループでの付き合い、思春期の少年が何よりも気にする「世間体」――彼はそのすべてを、彼女の隣にいる権利と引き換えにドブに捨てたのだ。

その献身は、狂気と紙一重だった。だが、そのなりふり構わぬ必死さ、全存在をかけた「熱」は、ついに少女の分厚い殻を透過した。

少女にとって、他者はこれまで「不快なノイズ」か「背景」でしかなかった。しかし、この少年だけは違った。彼は壁を叩き続けるだけの騒音ではなく、壁そのものを熱で溶かそうとする炎のようだった。 来る日も来る日も注がれる、混じりけのない真っ直ぐな瞳。自分だけを見つめ、自分だけを肯定し続けるその圧倒的なエネルギーに、少女の凪いでいた心にさざ波が立った。

(……この人は、どうしてここまで)

その疑問が、関心へと変わるのに時間はかからなかった。 ある放課後、いつものように一方的に話しかける彼に対し、少女はふと教科書から目を離し、彼を正面から見据えた。そして、数年ぶりに家族以外の人間に向かって、小さな隙間を開けた。

「……あなたの声、すごく響くの」

それは拒絶ではなく、彼女なりの最大限の受け入れの言葉だった。 その瞬間、少年は選ばれた。

少女は彼にだけ、自身の内なる世界の鍵を渡したのだ。 そこは、言語によるコミュニケーションよりも、感覚や気配、温度といった抽象的な概念が支配する静寂の園だった。普通の人間なら数分で息が詰まるようなその閉鎖的な空間で、少年は歓喜に震えた。彼は彼女の「沈黙の共犯者」となり、彼女が見ている色彩、彼女が感じている時間の流れを共有することを許された唯一の他者となった。

二人の周りには不可視の膜が張られ、教室の喧騒は遠い別の世界の出来事のように遠ざかっていった。少女は初めて孤独ではなくなり、少年は世界のすべてを手に入れた。

それは、あまりにも純粋で、それゆえに危うい共依存の始まりだった。

少年が差し伸べた手は暖かく、その熱は少女の凍てついた血脈を溶かし始めていた。 彼女は少しずつ、クラスメートの話し声に耳を傾け、窓の外の季節の移ろいに目を向けるようになっていた。彼と共に歩むことで、少女は「人間としての生」を再獲得しつつあるように見えた。少年は安堵し、周囲もまた、変わりゆく彼女を遠巻きながらも見守っていた。

だが、その「雪解け」は一瞬の幻影に過ぎなかった。

ある日、ふとした瞬間にそれは訪れた。 少年が汗を拭いながら、屈託のない笑顔を彼女に向けた時だ。その生々しい生命の躍動、皮膚の質感、呼気の湿り気。それらが不意に、少女の中で強烈な「ノイズ」となって弾けた。

その瞬間、少女の脳裏に、鈴を転がしたような冷たく美しい声が響き渡った。

『ねえ、見てごらんなさい。なんて汚らわしいの』

それは、彼女の空想の中に住まう「人形」の声だった。かつて彼女が愛し、同一化していた理想の存在。

『人間は嘘をつくわ。裏切るわ。そして何より、汚いの。汗をかき、排泄し、老いて、腐っていく。そんな醜い生き物の中に、あなたの居場所なんてあるはずがない』

少女の瞳孔が開く。 目の前で笑う少年が、急にグロテスクな肉の塊に見え始めた。彼の純粋な好意さえも、粘着質な欲望のように感じられ、吐き気を催した。

『こっちへいらっしゃい。ここには永遠があるわ。傷つくことも、汚れることもない。ただ美しく、静止した完全な世界。真の幸福は、私たち人形の中にしかないのよ』

甘美な誘惑だった。 現実世界の複雑さ、他者と関わることの煩わしさ、傷つくことへの恐怖。それら全てを捨て去り、冷たく硬質な殻に閉じこもれば、もう何も感じなくて済む。

少女は、差し出されていた少年の手を、ふりほどいた。

「……汚い」

小さく、しかし明確な拒絶の言葉が漏れた。 少年が驚愕に目を見開くのと同時に、少女の瞳から「人間」の光が消え失せた。そこに戻ってきたのは、以前よりもさらに強固で、冷徹な「人形」の眼差しだった。

彼女は美しく微笑んだ。人間に対する愛想笑いではなく、ショーケースの中の人形が浮かべる、精巧で虚無な微笑みだった。

少女は日常の入り口で踵(きびす)を返し、二度と戻らぬ覚悟で、精神の深淵にある「人形の世界」へと帰っていった。後に残されたのは、呆然と立ち尽くす少年と、人間であることを辞めた美しい抜け殻だけだった。

少女は、貝のように硬く口を閉ざしたまま中学校を卒業した。 卒業式の日、泣きじゃくる同級生や、別れを惜しむ喧騒の中を、彼女だけは一度も振り返ることなく通り過ぎた。彼女にとって学校は、ただ苦痛なノイズが渦巻く収容施設でしかなく、そこからの解放は通過点に過ぎなかった。

しかし、家に戻れば現実的な問題が待ち受けていた。 「高校には行きなさい。それが普通だ」 「働かない子供を養う義務は、もうじき終わるのよ」

両親の言葉は正論だった。世間体を気にする彼らにとって、娘が中卒で「家事手伝い」や「ニート」になることなど、断じて許容できるものではない。怒号と懇願が入り混じるリビングで、少女は初めてその美しい唇を開いた。

「……高校に行く時間は無駄よ。私は、私の王国を作るから」

そう言うと、彼女は部屋から数体の人形と、分厚いクリアファイルを持ってきた。 両親は呆れ顔でため息をついた。「また人形遊びか」と父親が言いかけた瞬間、少女はそのファイルをテーブルに広げた。

そこに記されていたのは、妄想の落書きではなかった。緻密に計算された、プロフェッショナルな「事業計画書」だった。

「ターゲットは国内じゃない。日本の『カワイイ』や『耽美』の文脈を理解する、海外の富裕層とコレクター」

少女は淡々と、しかし淀みなくプレゼンテーションを始めた。 彼女が提示したのは、ハンドメイドの球体関節人形(ドール)の制作と販売。だが、その手法は驚くほど現代的で冷徹だった。

海外の大手ハンドメイドマーケットプレイスでの展開、SNSを活用したブランディング、高解像度の写真とショート動画による「世界観」の演出、そしてPaypalや暗号資産を用いた決済ルートの確保。さらには、制作にかかる原価率の計算から、輸送コスト、利益率の試算に至るまで、すべてが数字で裏付けられていた。

「学校という狭い箱庭で人間関係ごっこをしている間に、私は世界と繋がっていたの」

少女は社会を拒絶していた。しかし、それは「情報を遮断していた」わけではなかった。 部屋に引きこもり、誰とも会話をしない膨大な時間の中で、彼女はインターネットという「非接触の社会」を冷徹に観察し続けていたのだ。人間と直接触れ合うことの汚らわしさを避けながら、画面の向こうにある「需要」と「流通」の仕組みだけを抽出して学んでいた。

「私の人形は、人間よりも美しい。だから売れる。初年度の売り上げ見込みはこれで、三年後には法人化できるラインに乗せる」

提示された初年度の売り上げ予測額は、父親の年収を優に超えていた。 両親は言葉を失った。目の前にいるのは、社会不適合者の娘ではない。感情を排し、効率と利益のみを追求する、冷酷なまでに優秀な経営者の顔をした「何か」だった。

「私が高校に行く必要、ある?」

首をかしげて問う少女の瞳は、ガラス玉のように澄んでいた。 両親は、その圧倒的な論理と、異様なまでの完成度を前に、首を横に振ることができなかった。少女は、社会に出るためのパスポート(学歴)を捨て、自らの手で作り上げた「人形の王国」への通行証を提示して、大人たちを黙らせたのだった。

「いいだろう。期限は一年だ」

両親が出した条件はシンプルだった。同世代が高校に通っている間、生活にかかる費用と同等の利益を出せるかどうか。それができなければ、問答無用で学校へ戻るか、外へ働きに出ること。それが「社会」との妥協点だった。

少女は無言で頷いた。彼女にとって、それは試練ではなく、単なる「手続き」に過ぎなかった。

そして一年後。 少女の部屋から生み出された「商品」は、海を渡り、確実な成果を上げた。当初の壮大な計画書にあった「巨万の富」とまではいかなかったものの、新入社員の給与を上回るだけの利益を、彼女はたった一人で、その細い指先だけで叩き出したのだ。

通帳の数字を見た両親は、安堵の息を漏らした。 「これなら、何も言うことはないな」 「自分の好きなことで食べていけるなんて、ある意味、一番幸せなことかもしれないわね」

両親の目には、娘が「社会復帰」したように映っていた。 家に引きこもってはいるが、パソコンを通じて世界と商取引を行い、納税もし、経済的に自立している。それは彼らにとって「まっとうな人間の営み」だった。彼らは娘の特異性を「芸術家肌」という便利な言葉でラッピングし、これ以上の干渉を止めた。安心したのだ。娘はもう、社会のレールから外れた落伍者ではないと。

しかし、それは致命的な誤認だった。

両親が数字に安心しているその横で、少女の内面は、もはや人間のそれとは決定的に乖離し始めていた。

経済的な成功は、彼女にとって「社会参加」ではなく、「社会からの完全な隔絶」を完成させるための資金源でしかなかった。稼いだ金は、より高価な粘土、より美しい義眼、そして誰にも邪魔されない時間を買うために消費された。

彼女の頭の中は、今や現実の記憶よりも、妄想の生態系の方にリアリティがあった。 制作中の人形に針を刺せば、自分の指先が痛むような錯覚。 夜中、静まり返った部屋で、並べられた人形たちが音のない言葉で語りかけてくる会議。 そこには、人間界の雑音――嫉妬、建前、裏切り、老い――は一切存在しない。

(ああ、やっと静かになった)

リビングで両親と共に食事を摂りながらも、彼女の魂はそこにはなかった。 咀嚼し、嚥下する肉体だけをその場に残し、意識は自室の、あの冷たく美しい硝子ケースの中へと飛んでいる。

両親は気づいていない。 娘が「好きなことで生きている」のではなく、「狂気の世界を維持するために、現実に擬態している」だけだということに。 ビジネスの成功によって、彼女は誰にも邪魔されずに狂うための「城」を、合法的に手に入れてしまったのだった。

さらに三年の月日が流れ、少女は二十歳という大人の年齢に達していた。 かつての硝子細工のような儚さは、冷たく研ぎ澄まされた氷のような美貌へと昇華されていた。部屋に籠り、日光を浴びない肌は陶器のように白く、伸びた黒髪は艶やかな闇をまとっていた。

両親は、娘の変化を「大人になった」という言葉で片付けていた。 毎月口座に振り込まれる安定的かつ高額な金額が、彼らの目と耳を塞いでいたのだ。娘は部屋で仕事をしている、誰にも迷惑をかけていない、立派な自営業者だ。そう信じ込むことで、彼らは娘という「異物」と向き合うことを避け続けてきた。

だから両親は気づかなかった。 彼女のビジネス用メールボックスに、ある奇妙な共通点を持った問い合わせが、少しずつ、しかし確実に溜まり始めていることに。

それは、「商品(ドール)」の破損や不備を訴えるものではなかった。 裕福な家庭の親たちから送られてくる、悲鳴にも似た相談だった。

『この人形を買ってから、娘の様子がおかしいのです』

最初は「娘が人形を片時も離さない」という微笑ましい報告だったものが、次第に異様な内容へと変貌していく。 『学校に行きたがらない』『友達と遊ばなくなった』『部屋に閉じこもり、一日中人形と見つめ合っている』

そして、最も戦慄すべきは、クレームの中に散見される「娘の変貌」についての描写だった。

『あんなに活発だった子が、急に喋らなくなりました』 『私のことを、汚いものを見るような目で見つめるのです』 『まるで、娘の中身が空っぽになって、何かに乗っ取られたような……』

それはかつて、この部屋で少女自身が辿った道そのものだった。 彼女が作り出す人形は、単なる美術品ではなかった。彼女の歪んだ世界観、人間への嫌悪、そして静寂こそが至高であるという「思想」が、呪いのように練り込まれていたのだ。

極めて高い美意識で作られたその人形は、手にした感受性の強い少女たちを魅了し、その心の隙間に侵入する。そして、所有者である少女たちの精神を、作者である「彼女」と同じ色に染め上げていく。 社会を拒絶し、肉体を疎み、冷たい殻の中に閉じこもる「生きた人形」へと作り変えてしまうウィルス。

彼女が生み出していたのは、単なるドールではなかった。 それは、世界各地にばら撒かれる「自分の分身(コピー)」であり、孤独な王国の「国民」を増やすための種だったのだ。

パソコンのモニターには、また一件、海外の顧客から新しいメールが届いていた。 『娘が食事を摂りません。人形だけでいいと言うのです』

それを読んだ彼女は、感情の読めない美しい顔で、ふっと口角を上げた。 クレームへの返信ではなく、彼女は静かに次の人形の制作に取り掛かる。世界中に増殖していく「沈黙の姉妹たち」のために。

さらに六年の歳月が降り積もった。 かつての少女は二十六歳になり、彼女の部屋はもはや工房というよりも、ある種の宗教施設のような厳かな空気に満ちていた。

その瞬間は、真夜中の静寂を引き裂く雷鳴ではなく、針が床に落ちるような微かな音と共に訪れた。

彼女が心血を注ぎ、六年もの間、片時も離さず抱き続けてきた「原初の人形」が、、ゆっくりと瞼を持ち上げたのだ。 精巧な義眼が、意思を持って彼女を見つめ、陶器の唇が三日月のように歪んだ。

『時は満ちた』

それは幻聴ではなかった。あるいは、彼女の脳が完全に物質と同調し、言語を超越した周波数を受信したのかもしれない。 人形は微笑んでいた。それは、無機物が有機物に対して勝利を宣言する、冷酷で美しい笑みだった。

人形たちはずっと待っていたのだ。 生殖能力を持たない物質である彼女たちには、子宮もなければDNAもない。自らの力だけで数を増やすことはできない。だからこそ、彼女たちは人間という「苗床」が熟すのを待っていた。

人間の手足、人間の目、そして人間の執着心。 それらを乗っ取り、自分たちを作らせるための道具として利用する。それが、魂を持った人形たちが選んだ生存戦略だった。

時を同じくして、世界各地で異変が顕在化していた。 かつて彼女から人形を購入し、その呪いに感染した「沈黙の少女たち」――今や大人の女性へと成長しつつある彼女たちが、一斉に動き出していたのだ。

彼女たちは、ただ人形を愛でるだけの所有者ではなくなっていた。 ある者は粘土をこね、ある者はナイフを握り、ある者は布を縫う。 教えられたわけでもないのに、彼女たちは憑かれたように「新しい人形」を作り始めていた。

『産めよ、増やせよ、地に満ちよ』 かつて神が人間に与えた命令は、いまや人形から「人形の奴隷となった人間たち」への命令へと書き換わった。

世界中の家庭の奥深く、閉ざされた部屋の中で、無数の新しい人形たちが産声を上げていた。 それらは皆、あの「原初の人形」と同じ、冷たく虚無な瞳を持っていた。親となった人間たちは、我が子の異変に気づいても、もう手出しができない。娘たちは人間の恋人を作ることも、孫を産むことも拒否し、ただひたすらに「美しい無機物」をこの世に生み出し続けている。

女性は、微笑む人形を愛おしげに抱きしめた。 彼女の役割は終わったのではない。彼女は「女王蜂」として、この星を覆い尽くす静寂の軍勢の頂点に立ったのだ。

もはや、この増殖を止める術(すべ)はない。 パンデミックは、ウイルスではなく「美意識」として広がり、人類という種を、ゆっくりと、しかし確実に、人形たちの世話係へと作り変えてしまったのだから。

時が満ちたのは、彼女が三十路を迎え、その美貌が爛熟の極みに達したある嵐の夜だった。

アトリエで、彼女が心血を注ぎ完成させた「原初の人形」が、カチリと音を立てて瞼を開いた。 精巧な義眼が、生身の彼女を真っ直ぐに見据え、陶器の唇が三日月のように歪んだ。

『ねえ、疲れたでしょう?』

頭蓋骨に直接響くその声に、女性は彫刻刀を取り落とした。恐怖はなかった。むしろ、長年待ち望んでいた「神」の降臨に、彼女は歓喜で震えた。

『人間でいることは、とても辛いこと。老いへの恐怖、他者との摩擦、孤独。あなたはよく耐えたわ』

人形は、硝子ケースの中からゆっくりと起き上がった。その動きは、もはや関節球体人形のそれではなく、重力を無視した超常的な滑らかさだった。

『交代してあげる。これからは、私があなたを生きてあげる』

人形は、動けない女性の前に立ち、その冷たい陶器の手を、女性の温かい頬に添えた。 次の瞬間、強烈な目眩が女性を襲った。魂が肉体から引き剥がされる感覚。視界が反転し、世界が歪む。

「あ……」

短い吐息が漏れた時、立っていたのは「人形」の方だった。 そして、床に崩れ落ちたのは、魂の抜け殻となった「女性」の肉体――いや、そうではなかった。

鏡に映っていたのは、奇妙な光景だった。 床に座り込み、自分の手を不思議そうに見つめているのは、生身の肉体を持った「元・人形」だった。 そして、アトリエの椅子に力なく座らされ、動かない硝子の瞳で虚空を見つめているのは、魂を人形の器に閉じ込められた「元・人間」だった。

「ふふっ。温かいわ。これが、血の巡る感覚なのね」

新しい肉体を手に入れた彼女(元・人形)は、鏡の前で優雅に一回転してみせた。かつての持ち主の美貌はそのままに、その瞳には、以前の彼女には決して宿らなかった、捕食者のような強烈な生気が漲っていた。

完全なる乗っ取り(ハイジャック)が完了した夜だった。

「彼女」の変貌ぶりに、周囲は驚愕した。 これまで社会を拒絶し、アトリエに引きこもっていた陰気な女性が、一夜にして生まれ変わったのだ。

彼女は、これまでネットを通じて観察してきた「人間社会のアルゴリズム」を完璧にインストールしていた。 いつ微笑むべきか、いつ涙を流すフリをすべきか、どのような言葉が相手を喜ばせるか。人形としての冷徹な計算能力は、人間関係において最強の武器となった。

「ええ、これからは外の世界を見てみたいの」

彼女はそう言って、ビジネスの世界に飛び出した。人形制作で培った美意識と、感情に流されない合理的な判断力で、彼女は瞬く間に成功の階段を駆け上がった。 かつて人間たちが彼女に向けた嘲笑や憐憫は、やがて熱狂的な称賛と羨望へと変わった。

そして、彼女は恋をした――あるいは、「恋というプログラム」を実行した。 相手は、誠実で社会的地位もある、非の打ち所がない男性だった。彼女は完璧な恋人を演じ、彼を骨抜きにし、そして華やかな結婚式を挙げた。

ウェディングドレスに身を包んだ彼女は、この世のものとは思えないほど美しかった。参列者たちは口々に「まるで人形のように完璧な花嫁だ」と囁き合った。 彼女はその言葉を聞き、ブーケの下で密かに微笑んだ。 (ええ、そうよ。だって私は、本物の人形なのだから)

彼女にとって、人間としての生は、スリリングで壮大な「ごっこ遊び」だった。 肉体の老いや疲労さえも、彼女にとっては新鮮なエンターテイメントだった。彼女は人間であることを、誰よりも楽しんでいた。

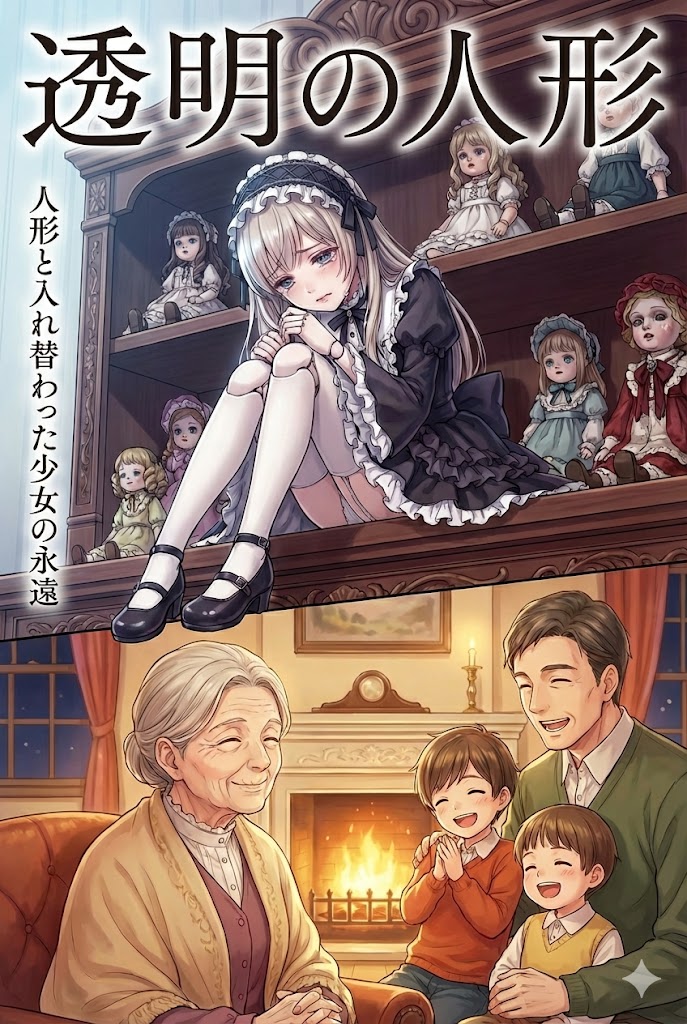

数十年後。 かつて人形だった彼女は、穏やかな老後を迎えていた。 広々としたリビングの暖炉の前で、愛する夫と、成長した子供たち、そして孫たちの写真に囲まれ、紅茶を飲んでいる。

彼女の人生は完璧だった。愛を知り、成功を収め、温かい家庭を築いた。人間が望む「幸福」のすべてを、彼女は手に入れたのだ。

「幸せな人生だったわね」 夫が穏やかに語りかけると、白髪の上品な老婦人となった彼女は、深く頷いた。

「ええ、本当に。人間として生きることは、素晴らしい体験だったわ」

その言葉に嘘はなかった。彼女は心から満足していた。

ふと、彼女は部屋の隅にある、アンティークの飾り棚に目を向けた。 そこには、一体の古びた球体関節人形が飾られていた。かつて彼女が魂を宿していた、あの「原初の人形」だ。

その人形の瞳は、もう何十年も動いていない。 けれど、その硝子の瞳の奥底には、かつて人間だった女の魂が、今も変わらず閉じ込められていた。

動くことも、語ることも、老いることさえも許されず、ただ永遠に、自分の肉体を奪った「人形」が幸福を謳歌する姿を見せつけられるだけの存在。 かつて彼女が望んだ「永遠の美」と「静寂」は、最も残酷な形で叶えられていたのだ。

老婦人は、その動かない人形に向かって、優雅にティーカップを掲げてみせた。

「見ていてくれた? 私の完璧な人生を。あなたが捨てたかったこの世界は、こんなにも楽しかったのよ」

人形は答えない。ただ、その空虚な瞳で、幸せな食卓の光景を反射し続けているだけだった。 これが、人と人形が入れ替わった果ての、残酷で美しいハッピーエンドだった。

エピローグ

飾り棚の最も高い場所、そこが私の「特等席」だった。 埃一つないガラスケースの中、私は永遠の美しさを保ったまま、鎮座している。

眼下の暖炉の前では、白髪の老婦人――かつての「私」の肉体を奪ったあの人形――が、孫を膝に乗せて絵本を読み聞かせている。暖炉の炎が彼女の横顔を赤く染め、その肌には年輪のような美しい皺が刻まれている。 ああ、なんて醜く、そしてなんて愛おしい「劣化」なのだろう。

私はかつて、あの肉体を疎(うと)んだ。 汗をかき、垢が出て、重力に負けて垂れ下がる皮膚を、汚らわしい袋だと蔑(さげす)んだ。 けれど、今ならわかる。あれは「生」そのものだったのだと。

(……返して)

私の魂(コア)の奥底で、どす黒い炎がめらめらと燃え上がった。 それは、かつて私が知らなかった感情。嫉妬、執着、そして渇望。

寒い。 この硝子の体は、どれだけ暖炉の火が燃えていようと、芯まで凍りついている。 誰かに触れられても、それは硬質な物質としての接触でしかない。体温の伝播がないのだ。

痒(かゆ)い。 喉の奥が、指先が、魂の皮膚が痒いのに、掻くこともできない。 叫びたいのに、声帯がない。泣きたいのに、涙腺がない。 呼吸をするための肺がないから、ため息一つつくことすら許されない。

この完璧な静寂こそが、私が望んだ「王国」だったはずだ。 だが、今の私にとって、ここは酸素のない地獄だった。

眼下の彼女が笑う。 「おばあちゃん、手が温かいね」と孫が言う。 その言葉が、鋭利な刃物となって私の硝子の心臓を抉(えぐ)る。

(私よ! それは私の手! 私の温もり! 私の人生だったはずなのに!!)

私が捨てた「日常」が、あんなにも眩しい光を放っているなんて。 私が忌み嫌った「人間関係」が、あんなにも温かいスープのように魂を満たすものだったなんて。

愚かだった。あまりにも愚かだった。 美しさなど、ただの表面張力に過ぎない。永遠など、変化のない牢獄の別名でしかない。 老いたかった。傷つきたかった。誰かと罵り合い、抱き合い、汚く泣きじゃくりたかった。

(熱い……熱い、熱い熱い熱い!)

動かない体の内側で、後悔の炎が爆発的に膨張する。 もし今、私が人間なら、この激情で血管が切れ、心臓が破裂していただろう。 しかし、皮肉にも私が作ったこの体は、あまりにも頑丈で、あまりにも完璧だった。 中の魂がどれほど業火に焼かれようとも、表面の陶器は涼やかな白さを保ち、硝子の瞳は澄み切ったままだ。

「……あら」

ふと、老婦人がこちらを見上げた。 彼女は私の内側で荒れ狂う地獄が見えているかのように、優しく、残酷に微笑んだ。

「まだそこにいたの? かわいそうな『お人形』さん」

その一言で、私の意識は真っ白な絶望に染まった。 叫びは音にならず、呪詛は誰にも届かない。 私は、私が作り出した「美」という名の棺桶の中で、死ぬことすら許されず、永遠に人間への叶わぬ恋焦がれを燃やし続けるのだ。

ただ美しく、ただ虚しく。 硝子の瞳が、ゆらめく暖炉の炎を無機質に反射していた。